Se Decidi Per Te, Decidi il Meglio

Se Decidi Per Te, Decidi il Meglio

Tra il mio “io” senziente ed il mio “me” profondo c’è sempre un via vai di informazioni. Un flusso costante bidirezionale di pensieri consci e ragionati, sovrapposti a sensazioni inspiegabili, nebulose ma tenaci, che svaniscono appena cerco di metterle a fuoco.

La ragione ragiona, pensa e simula. Immagina scenari a volte ottimistici ed a volte no. Proietta immagini davanti agli occhi che spero o temo siano messaggi dal futuro, a seconda se ció che ha scatenato il pensiero sia una speranza o una paura.

Altre volte la ragione sragiona, asseconda la mia speranza, l’immaginazione che vede per me, solo un futuro tinto di rosa ed azzurro. Poi cancella tutto e resta solo la desolante paura da “foglio bianco” dello scrittore.

È a questo punto morto che il pensiero nebuloso ed evanescente di prima, mi mostra il suo progetto che ha in serbo per me. Non appare dalle nebbie piano, piano ma si accende di scatto, nitido, reale. Tanto reale da farmi pensare che non sia un pensiero ma un cartellone pubblicitario su una strada o meglio un segnale stradale che indica il cammino, il viaggio, la méta e lo scopo.

Forse è tutto un sogno. Un dare un significato alla decisione presa. Forse sono solo fantasie ma ogni volta che decido io, per me, decido il meglio. Per contro, ogni volta che “altri “ decidono per me e per la mia vita, pensando di prendere ed appropriarsi, decidono il peggio per loro ed il meglio per me.

Sono fortunato? Certo! Cerco di farmi andare bene ciò che mi accade? Certo! Godo di tutto quello che ho, pensando che non è detto che lo avró per sempre? Certo! La spiegazione a tutto questo forse è un bel miscuglio di tutte queste ragioni o il mio sentirmi in armonia con il mondo in cui vivo.

Posso solo aggiungere che io vedo e sento ció che la mia mente non vede e non può sentire. Indaffarata com’è a mettere in fila i mattoncini della mia vita. Lei vede la pianta del progetto ma io vedo l’edificio finito con i gerani al balcone. ( E di solito è una villa).

Fabio

ContinuaLegami Disfunzionali

LEGAMI DISFUNZIONALI

Che cosa è un legame ? Dal latino “ligamen”, esso rappresenta una relazione d’obbligo che limita la libertà d’agire e di disporre di sé, è un concatenamento relazionale. Esiste un legame progressivo ed uno regressivo. Il primo determina autonomia e crescita, il secondo incastra e favorisce la regressione. Il primo legane è accudente, ha un termine temporale, esso è fondamentale ed è relativo alla crescita dei figli, è unidirezionale, il genitore è interessato se non al solo benessere e alla salute del figlio.

I legami hanno la loro accezione positiva se applicati alla prima ed alla seconda infanzia della vita se essi conducono alla crescita, essi durano un tempo determinato affinché avvenga l’ avviamento verso la vita. Il secondo legame, che verrà qui analizzato, è adulto, ha valenza regressiva, genera dipendenza affettiva. Esso non ha motivo di esistere se non nella direzione dell’ autonomia, del rispetto e della libertà dei soggetti.

Tutti quei legami che conducono ad una dipendenza, lasciano intravedere un inceppo nelle fasi della maturità affettiva. Esso viene realizzato come un legaccio, un nodo, una catena, delle manette, un cappio, che genera una inter dipendenza. Ma come mai si ha il bisogno di avere un legame di questo tipo, se esso ha un’ accezione ed un risvolto assai negativo ? attiva un legame distruttivo, l’ attrazione e la condivisione delle sofferenze. Esse hanno un tale potenziale calamitoso, tale da attaccare i soggetti All’ interno di una forza di condivisione.

In questa accezione, questi tipi di legami non generano relazioni sane, perché agite da personalità confusionali e complessate, esse generano relazioni nulle e strazianti, irrispettose, ambigue, perverse, perché fondate su dolori soggettivi non risolti e producono dolori al cubo nel rapporto, come dieci a uno, tutto ciò che era meravigliosamente semplice, diventa maledettamente ingestibile, anche se durano a lungo, trovano il tempo che trovano, perché dura poco il suo entusiasmo, mandano fuori di testa, consumano la pelle è fanno invecchiare.

“l’ amore che strappa i capelli è perduto ormai”, recita De Andrè, Queste sono relazione che richiedono troppo impegno e troppa fatica, sono estenuanti, si consumano nel giudizio, diventano relazioni competitive sulla base di chi è il migliore, superano ogni limite della pazienza e della decenza umana, non hanno logica,

In un legame disfunzionale, come ti assorbe, ti fagocitata e ti risucchia al suo fondale, la sofferenza, non ti fagocita l’amore. La sofferenza è una sabbia mobile che non da possibilità di movimento, per quanto ci si dimeni, costringe a rimanerci dentro. Per un legame, sofferenza è più potente dell amore, essa paralizza e lega molto di più dell’ amore, che ne fa la storia.

non ti vedono, sei trasparente, non ti sentono, ma ascoltano se, si impongono, ostentano e sono avari, ti rendono la vita equivocabile, si fissano in testa come un chiodo, sono come la cocaina, gelosi possessivi, ossessionanti, tirano fuori il peggio di te, ti portano al limite dell’ impossibile, assurdo, è l’ aggettivo più coniugato, istigatori e dispensatori di violenza per frustrazioni calcarizzate, direttivi, maschilisti, dittatori, giocolieri di potere, manipolativi al limite del femnicidiio.

Tale legame il più delle volte rappresenta un incastro in un labirinto senza uscita, assai complicato, senza una via d’ uscita. Quando si avvia una tale relazione non si sa quasi mai nulla dell’ altro, se non delle sue sofferenze ed in quale caos si sta ficcando. A breve termine risulta essere un grosso inganno, appare in modo camuffato, al principio viene percepito come amore, ma poi si rivela un caos, un pasticcio, un calesse, come afferma l’ autore.

La trappola di una relazione di questo genere, viene costruita sulla base della condivisione empatica delle proprie sofferenze e delle proprie confidenzialità condivise. La sofferenza ha una connotazione molto sacra, intima, rappresenta il proprio crogiolo segreto, essa è un magma fatto di passioni, di turbinii, di contratture, di fenomeni e di contorsioni dell’ anima repressi, sensazioni e riserve trattenute, bisognose di essere vedute e condivise.

La loro condivisione è già una relazione sessuale, rappresenta una relazione intima, un atto liberatorio, di grande generosità e e di affido di contenuti unici e profondi, il dolore emotivo è il massimo della presenza di se è stracarico di sensazioni negative e di prospettive positive, esso è la proiezione verso la vitalità, se condiviso in un legame, conduce ad un legame forte ma relativo, perché solo esso non basta perché bisognerebbe essere soggetti risolti e in salute mentale. La piacevolezza di scaricare e condividere le proprie sofferenze, genera il legame.

Il legame nasce dalla condivisione di sofferenze ma rischia di generare dispiacere se dall’’ altre parte c’è chi si pensa di conoscere.Ti È facile confondere il piacere di un legame, intensificato con la condivisione dei dolori, con l’ attrazione e l amore. Ma l’ attrazione ha cone causa il bisogno irrinunciabile della condivisione. Tutto ha uno scopo di convenienza, utilizzando la sofferenza. Tali relazioni sono d’ aiuto, non d’amore, pur se conducono all’ intimità, l’ amore un’ altra cosa, è libero non chiede nulla, è totalmente gratuito, gode se stesso per quello che è, per questo regge, non chiede mai di essere diversi.

Nel legame, giunti all’ intimità, tutto si fa più complesso, la relazione si pone per quello che non è, un amore straziante. Per ritrovare la serenità essa va rinquadrata per come essa nasce, è solo una relazione di aiuto e di sostegno. Infatti il rapporto verrà posto da quel momento in poi sempre su un piano di aiuto difficoltoso di aiuto, sempre su problemi da gestire, riaprendo a quel mondo personale che per un attimo era sfuggito, fatto di frustrazioni, nevrosi e psicosi personali. Questo tipo di legame è tale, perché dopo poco svela i limiti, le follie, le perversioni, le assenze, i vuoti dell’ altro.

Bisogna fare attenzione nel condividere i propri dolori, se ne potrebbe percepire, subito dopo, una violazione o un senso di svuotamento e di pentimento. E se questo è stato già fatto, va disinvestito. Le sofferenze sono il veicolo accelerativo per far penetrare l’ altro nella propria vita e cone un invasore che ne prende casa. Quando si afferma che, ormai mi ha preso la testa, è proprio questo l’ inceppo, averlo lasciato entrare nello scrigno dei propri segreti, in quell’ indicibile difficile da svelato a qualcuno, più importante della proprietà privata.

In tale processo di confidenzialità si attiva l’ accensione dei motori della passionalità che si avvia piano, come un diesel, un ingranaggio che conduce e sbatte come su una cervice, diritto dentro alla propria anima. Lo scivolone viene assicurato, quando si arriva ad identificarsi e e ad affermare… “tu sei esattamente come me, come vivo e come sono io”. Attraverso questa espressione si genera l’ incastro perfetto: noi, un io e un tu che si confondono.

Insieme alle sofferenze condivise, c’è un secondo bisogno che detona la relazione: la solitudine di entrambi che ha spento ogni stimolo con la mancanza di complicità. Lo stato di solitudine viene determinato dallo stato di isolamento assorbito per via dei ruoli assunti relativi alla genitorialità, a quelli della famiglia come agenzia di servizi, ai gravosi sensi del dovere, di obblighi e di responsabilità. La solitudine in un rapporto nasce dall’ incapacità di entusiasmo, di gioco e di condivisione.

L’ assenza degli stimoli in un rapporto, determinato l’ aprirsi al peggio, all’ orrido e deriva dal senso dell’ obbligo e del dovere che uccidono la relazione nella monotonia casalinga. Passata la prima fase della condivisione dei propri dolori emotivi e dei propri segreti, appare il grande delirio, ii personaggio, il caratteraccio, lo psicopatico.

giorgio burdi

Continua

Il Permaloso

IL PERMALOSO

Ecco alcune delle più comuni espressioni che lasciano intendere a riguardo della permalosità : ce l’hai sempre contro di me, intendevi invece dire altro, non sei attento al sottoscritto, la tua vera intenzione era diversa….

Cosa è la permalosità ? E’ una reazione emotiva eccessiva di risentimento che genera malessere fisico e malumore, scaturisce da incomprensioni e interpretazioni tali da modificare lo stato dell’ umore. Essa si manifesta sotto forma di irrequietezza o immobilismo psicomotorio, irritazione emotiva, rabbia o depressione. Il soggetto permaloso, nella fase acuta del sintomo, si ammutolisce, rimugina, diviene introverso o irascibile, sornione, tiene il broncio e il malumore, è turbato, si assenta nel pensiero persecutorio del probabile torto subito.

Come si diventa permaloso ? Si origina in fasi di lunghi processi de-formativi. attraverso modalità di aggressività passiva subita e attraverso il meccanismo del doppio legame di cui parla Paul Watzlawick in “ Pragmatica della comunicazione umana “ e che analizzeremo qui di seguito.

L’ aggressività passiva, è caratterizzata dal meccanismo del doppio legame, entrambi sono costituiti dalla presenza di messaggi ambivalenti e controversi in un processo di comunicazione, del tipo, ad esempio, sei una brava persona, ma non va affatto bene per come ti comporti, sei una figlia fantastica, ma non va bene che il tuo ragazzo abbia sette anni meno di te, è mio marito, ma è un deficiente, ti voglio bene, ma non capisci un cazzo….

In un messaggio passa un apprezzamento, l’ evidenza di un ruolo importante, ma nell’ altro viene veicolato una critica, un disprezzo, un giudizio irriverente ed irritante, che lascia perplessi e a volte sgomenti, per la natura aggressiva ed umiliante del messaggio. Sono messaggi disallineati, contraddittori ed incoerenti, diventano disarmanti e vengono nascosti, camuffati in giro di parole, confusionarie che confondono, perché non lasciano intravedere una sola verità, ma due, contrapposte, dove una delle quali è sempre il contrario dell’ altra.

La confusione che generano certi messaggi ambivalenti, lasciano in standby, pensierosi in uno stato di incertezza ed insicurezza, confusi e appesi ad un filo, incerti su cosa pensare.

Allora come si diventa permaloso ? Prevalentemente attraverso quei processi educativi impregnati di messaggi contraddittori, il permaloso è vittima della contraddizione, da essa è stato formato ed essa lui produce, nel senso che ciò che si semina, si raccoglie.

I messaggi ripetutamente ambivalenti, insieme a tutte quelle aspettative disattese, formano ogni soggetto alla diffidenza, al dubbio e all’ incertezza.

Il permaloso allora chi è? È colui che si nutre di perplessità, di dubbio, di diffidenza e di incertezza. Il permaloso non ci crede mai, è un rompi cazzo polemico, vive di sospetto, teme di essere raggirato e fregato, per questo è un pauroso insicuro, teme di essere raggirato di continuo, di essere trattato alla berlina, di essere bullizzato e alla fine, realizza il suo incubo, lo diventa, per via della sua natura di insicuro. Il paradosso per il permaloso, sarà che l’ essere bullizzato gli darà poi ragione per la sua permalosità.

in realtà il permaloso, recita a memoria l’ aggressività passiva subita nel suo passato e tutti quei messaggi ambivalenti dei quali si è nutrito nel corso della sua crescita. Vive nel presente L’ ambivalenza di non comprendere, che non è mai tutto chiaro, che la verità non esiste e di ritrovarsi ad essere stato confuso, sfiduciato, rifiutato ed umiliato, da consentirgli nell’ oggi di non credere a nulla e a nessuna, da avere come regola di vita, mi fido solo di me, non mi fido di nessuno, chi fa da se fa per tre, diffidare è meglio, chi confida, poi diffida.

Si può uscire dalla permalosità ? Certamente, ma alle condizione di voler avere la consapevolezza di essere permaloso, di voler riconoscere quali sono i suoi meccanismi passati di aggressività passiva e di doppio legame subiti, cercando di intercettarli nel presente per scioglierli.

giorgio burdi

Continua

Senza Tempo

SENZA TEMPO

Immaginare di non contare più il tempo e il non guardare più il roteare delle lancette nel loro procedere, da’ la sensazione di essere fermi su di un fotogramma dinamico interno. Il tic e tac del tempo lascia percepire solo ciò che va, fa pensare alla memoria di ciò che sfuma, una dietro l’ altra che irrimediabilmente si consuma, senza fine. Il tempo è una persecuzione, quando sei attaccato alla vita e stai bene, lo conti e percepisci il suo consumarsi, invece quando soffri, è troppo, non vedi l’ ora che passi, che tutto passi in fretta e vada via.

Il trascorrere del tempo comunque, è uno delle maggiori cause dell’ ansia rispetto a ciò che si perde e non torna più. Contare il tempo non ci porta mai al presente, ma sempre a ciò che è andato.

Siamo nevroticizzati dal bisogno di fermarlo, frenando i processi di invecchiamento, di frenare il viaggio, sperando che non passi. Lifting, estetica, alimentazione, sport, vestiti giovanili, sono tutte espressioni di una lotta contro il tempo, a parte quel bisogno indispensabile di bellezza.

1, 2, 3 secondi ci mettono in contatto con il 4 secondo, con un futuro, ma anche con una involontaria frenesia contemporanea di archiviazione, prima ancora che quel tempo venisse vissuto. Il tempo non andrebbe contato, ma solo goduto nella sua scia.

Una vita senza il tempo, è una vita dove non è ne mai troppo tardi o non è mai troppo presto, dove c’è ancora l’ opportunità per fare di tutto e ancora per stare con chi si vuole e fare ancora ciò che si desideri. Mi rendo conto che l’ ancôra è un avverbio di tempo è un appendice del tempo. Una vita senza tempo è una vita senza mai e senza un ancora e ancor di più, senza un però. La misurazione del tempo è una agonia, una prigionia, quando ci diamo l’ inizio e la la fine di ogni possibilità o una frenata per andar cauti perché è ancora prematuro.

Fare in fretta, accelerare o procrastinare, sono tutte modalità dettate dalla frenesia del contare il tempo. La misurazione del tempo rappresenta una delle maggiori cause di malattie e dello stress umano.

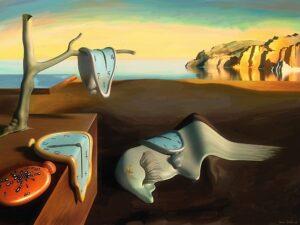

Ma si può vivere senza la misurazione del tempo ? Nella vita privata, ritengo di si. In quella sociale si scatenerebbe il caos. Vedere l’immagine postata qui su, di un orologio senza le lancette, è disorientante, prova a guardarlo, è liberatorio in modo inquietante. Smarrisce. Si ha la sensazione di essere sospesi e campati in aria, di non avere punti e spazi di riferimento, di fare un salto nel vuoto, liberi e inquietati, di non appartenere più al nostro tempo, di non avere più ne passato e ne futuro, ma sbattuti nel qui ed ora, nell’assoluto relativo del presente, del tutto è qui.

È sconcertante pensare di non avere più il tempo o non poter avere quella sua meccanica di misurazione. Si avrebbe la sensazione di perdere un riferimento organizzativo, una sincronicità e, una coincidenze di tempi . Ma tutto ciò è vero o le meraviglie accadono al di fuori del tempo, tutto all’improvviso, come essersi appena conosciuti ed avvertire la sensazione netta di essersi da sempre conosciuti ? Certi eventi accadono a prescindere da qualsiasi tempo. Il tempo ci imprigiona con il suo contarlo.

Il “Senza tempo”, e la conquista del non dover pensare ad esso, ci apre in una prospettiva di infinito e di eterno, verso l’ iperspazio, oltre l’ orizzonte, ci pone oltre i confini, ci fa smettere di disperare perché è finita o sul come mai non è ancora incominciata. La dimensione del senza tempo, non concilia affatto con la condizione dell’ attesa. L’ Attesa ,per paziente ed estenuante che sia, impone il dovere di fermarsi e sedere, lo star fermi come statue bloccate da un sistema, contrastando con la dinamicità che siamo. Noi siamo oltre e di più del tempo che abbiamo, siamo altre dimensioni, siamo mente, siamo anima, siamo sentire, che vanno oltre qualsiasi cosa ancora tutte da scoprire.

Nella musica, il tempo impone il ritmo, ma solo nelle pause, quel senza tempo, la musica diviene fattibile. Una vita senza pause, senza il non tempo, sarebbe una vita senza musica, sarebbe una mono nota; il suono hi un gong o di un diapason, si propagano e sfumano il loro suono dettando differenze di tonalità che si propagano nello spazio, nell’ arco di una pausa senza sine che viaggia verso l’ infinito e per questo rilassante. Tempo e spazio, all’ interno del suono, si fondono, diventano parter, l’ uno accompagna l’ altro, e l’ altro trascina l’ uno.

Non c’è movimento della terra o dell’ universo, che abbia tempo, esso non conta mai il tempo, anzi lo genera All’ infinito, ed il loro movimento si fa suono. Il suono detta e canta il suo spartito attraverso il continuo movimento dell’ universo.

Tic tac tic tac, è il suono del tempo, senza il suono ci sarebbe silenzio. il silenzio è un’ altra dimensione del “senza tempo”. Togliere le lancette dal proprio orologio è rimpadronirsi del silenzio, senza il silenzio non può esserci incontro con se e con gli altri. Servirebbe molto silenzio, come accoglienza avvolgente, è nel silenzio della sua pausa, che la parola avrebbe il suo profondo senso.

Il piacere determina un bisogno di lungaggine e di prolungamento dello stesso. Gioire di più, impone il bisogno di far perdurare quel benessere e alla fine scatta il suo countdown. Il malessere invece, impone il bisogno di ridurre il tempo e di renderlo estremamente abbreviato.

Un modo più consono per non lasciarsi incastrare nell’ Alcatraz del tempo, è ribellarsi al ritmo frenetico imposto dalla vita e in particolare modo a chi dispone del nostro. Quando stiamo bene, vorremmo che il tempo si fermasse li, ma quando stiamo peggio, esso non passa mai. Il tempo quindi ha un peso a seconda del nostro benessere – malessere. Esso viene contato ed ha un valore, attraverso le nostre percezioni: Bene – il tempo passa velocemente , Male – il tempo non passa mai . È la sensazione del piacere dispiacere che crea la fissazione o il fluire e da’ il senso al nostro tempo. Avremmo tutti un gran diritto ed impegno nel farsi che il benessere non abbia mai una data di scadenza, ma questo dipende molto da quanto lottiamo perché ciò accada. In tal senso e il più delle volte, siamo noi stessi che ci rendiamo infelici.

giorgio burdi

Continua

Il potere della sessualità

La sessualità è una realtà molto complessa nella dimensione umana. È la dimensione che caratterizza ogni individuo, è parte integrante della persona.

Quando si parla di sessualità, erroneamente si fa esclusivamente riferimento al sesso e agli organi sessuali, ponendo l’accento solo sugli aspetti fisici. In realtà la sessualità racchiude anche le emozioni, i sentimenti, le relazioni, l’intimità, l’istintività e tanto altro.

La sessualità è anche autoerotismo, è la relazione che abbiamo con il piacere e il nostro corpo.

La sessualità lega corpo, spirito ed emozioni pertanto richiede intesa e comprensione reciproca.

Nella sessualità si intrecciano tre componenti: la dimensione biologica, psicologica e sociale dell’essere umano.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dà la seguente definizione: “La sessualità è influenzata dall’interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, etici, giuridici, storici, religiosi e spirituali che arricchiscono e rafforzano la comunicazione e l’amore tra le persone”.

Nella sessualità, dunque, dobbiamo considerare il corpo che racconta il nostro essere nel mondo, la mente all’interno della quale nascono fantasie e desideri sessuali così come paure e preoccupazioni che riguardano la sfera sessuale, l’interiorizzazione di usi, costumi e credenze che influenzano il nostro comportamento.

Oggi, la parziale libertà sessuale raggiunta è il risultato di lunghe battaglie, mutamenti e trasformazioni culturali. Tuttavia, predominano due grandi correnti di pensiero in contraddizione tra loro, quella prevalentemente cattolica che non ha un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità al di fuori della procreazione e quella laica che tende ad esasperare la sessualità nei suoi aspetti e valori.

Gran parte dei nostri comportamenti sessuali, così come delle nostre inibizioni, è infatti stata determinata dalle credenze, dalle tradizioni e dal contesto sociale e familiare di appartenenza, modelli che influenzano profondamente il modo di pensare, atteggiarsi e agire.

La sessualità è comunicazione, essa esprime il rapporto con il nostro corpo, la nostra psiche, la nostra storia familiare, le dinamiche relazionali.

La sessualità deve essere considerata un concetto dinamico, cambia a seconda dei cambiamenti personali in quanto l’essere umano è essere sessuato dalla nascita alla morte. Essa non può essere considerata unica, esistono tante sessualità quanti sono gli individui. Ognuna differente dall’altra a seconda della personalità, dell’esperienza e della conoscenza dell’individuo.

La sessualità è un elemento determinante del benessere dell’individuo, abbraccia la sfera personale dell’identità e del funzionamento sessuale, e la sfera delle relazioni interpersonali.

La salute sessuale, infatti, viene descritta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, come uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità.

“La salute sessuale è l’integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettivi e sociali dell’essere sessuato, realizzata in maniera che valorizzi la personalità, la comunicazione e l’amore”.

Saper godere appieno della propria esperienza sessuale è un percorso con non poche difficoltà. Affinché ciò sia possibile, è indispensabile:

- avere buona conoscenza del proprio corpo e di sé

- saper entrare in intimità con sé stesso e con l’altro

- saper ascoltare le sensazioni fisiche e le emozioni

- avere la piena padronanza di un comportamento sessuale in armonia con l’etica personale

- svincolarsi da false credenze e condizionamenti psicologici che inibiscono la risposta sessuale compromettendo la relazione sessuale.

Una sessualità appagante contribuisce al benessere psicofisico, per contro una sessualità non soddisfacente può innescare malesseri o disturbi psichici.

Occorre mettere in discussione quanto avevamo appreso e fatto nostro perché condizionati, e assecondare le proprie capacità percettive. La sessualità deve essere vissuta come realizzazione personale.

La progettazione della propria realizzazione sessuale viaggia parallelamente alla ricerca della propria identità, all’idealizzazione di sé e al progetto di sé nel mondo.

Indubbiamente la sessualità è vissuta in modo differente tra uomo e donna. Per l’uomo la sessualità è una serie di atti sessuali distinti, mentre per la donna la sessualità è una parte del suo essere, della sua esistenza, qualcosa di unico e compatto.

La donna nel rapporto sessuale oltre alla presenza fisica dell’altro necessita della sua partecipazione emotiva, della sua dedizione, l’attività sessuale non riveste un ruolo centrale come per l’uomo. La sessualità femminile pretende la reciprocità, non si esaurisce nell’atto sessuale. La reciprocità è condizione imprescindibile per la realizzazione della sessualità.

L’essenza della sessualità femminile è la partecipazione totale, emotiva e fisica.

L’uomo ha una modalità sessuale prevalentemente fisica, soprattutto visiva. La donna, invece, ha una modalità sessuale più complessa e selettiva. Valuta il partner globalmente, ponendo particolare attenzione agli stimoli psichici, alla parte emotiva, più che a quella prettamente fisica.

Nella sessualità la donna dona all’uomo tutta sé stessa, l’uomo invece ha un coinvolgimento graduale. La sessualità maschile è dunque razionale, quella femminile è emotiva; gli uomini agiscono razionalmente per soddisfare un bisogno, le donne emotivamente.

Per la donna è indispensabile la connessione emotiva, per gli uomini invece non è condizione indispensabile. Mentre per una donna l’atto sessuale è una conseguenza di un coinvolgimento emotivo, di una connessione emotiva, per l’uomo l’atto sessuale e l’appagamento che ne deriva sono un modo per entrare in connessione con l’altro.

L’uomo, dunque, a differenza della donna è capace di separare il sesso dalle emozioni, prova quindi desiderio sessuale anche se non vi è un coinvolgimento emotivo.

Sintesi a cura di:

Dott.ssa Elisabetta Lazazzera

Tirocinante di Psicologia presso Studio BURDI

L’ indipendenza

L’ INDIPENDENZA

è individualità o relazione ?

Quando pensiamo alla parola “indipendenza” la prima cosa che ci viene in mente è la capacità di saper stare da soli, di saper bastare a noi stessi.

Siamo portati, di conseguenza, a pensare che l’indipendenza significhi stare da soli, allontanarsi da tutto e tutti, facendo valere la nostra caparbietà e determinazione.

Probabilmente, per alcuni, vuol dire essere in grado di allontanarsi e tagliare i ponti con chi, in passato, ha messo in discussione la nostra forza di saper stare da soli rendendoci dipendenti emotivamente.

Anche se, di primo impatto, può sembrare un ragionamento corretto, in realtà non lo è. Perché non è questo il giusto percorso da seguire ?

Perché la vera indipendenza è il saper bastare a se stessi, facendo valere il proprio pensiero, senza condizionamenti esterni, non evitando questi ultimi. Significa far valere il nostro numero uno rispetto a chi rappresenta il nostro numero due.

Come potremmo mai mettere alla prova la nostra capacità di farlo valere allontanandoci dalle persone che più ce lo mettono in discussione? Che tipo di prova daremmo a noi stessi se non ci confrontassimo con gli altri? La verità è che chi evita di mettersi in gioco, allontanandosi, è il vero “dipendente”. Teme che interagendo con l’esterno possano venir fuori le sue debolezze, le sue fragilità, la sua ricerca di sicurezza in qualcun altro che non sia lui.

Mostrarsi agli altri facendo valere la propria personalità è una palestra mentale e più la si allena, minore è la paura di aver bisogno di qualcuno che compensi le nostre insicurezze.

Quindi, quello che più temiamo all’inizio di un percorso verso l’indipendenza, è in realtà la nostra possibilità di rivalsa.

Eleonora Tegliai

Continua

La sana distanza dalla famiglia d’origine

Ognuno di noi è la sintesi complessa della comunicazione e dell’influenza di diversi sistemi, da quelli culturali di cui facciamo parte, alla nostra famiglia d’origine in cui siamo nati e cresciuti.

La famiglia d’origine è un elemento fondamentale della nostra vita, con tutte le sue particolarità e unicità è la parte fondante, il luogo in cui apprendiamo tutte le regole, gli schemi e i comportamenti che utilizzeremo nella vita.

Tutto ciò che viviamo sin da bambini in seno alla nostra famiglia d’origine, le esperienze emotive e i bisogni vissuti, diventa la base del nostro essere. Nonostante ognuno di noi abbia una predisposizione genetica differente, quello che ci accomuna è che tutti apprendiamo dai nostri sistemi di appartenenza; la genetica è dunque influenzata notevolmente da tutte le esperienze di vita vissute fin dai primi istanti della nostra esistenza.

L’ambiente che ci circonda ha un impatto notevole sulla nostra vita, immaginiamo quanto possa essere influente sulla nostra esistenza l’ambiente familiare che è l’ambito prevalente della nostra esperienza relazionale.

Molto spesso in famiglia viviamo esperienze importanti, alcune estremamente positive, altre difficili, altre ancora ci portano a vivere grande sofferenza.

La maggior parte delle volte questa sofferenza rimane impressa, facendoci del male e tenendoci legati a modelli di pensiero e azione che ci limitano nella vita.

All’interno del nostro sistema familiare apprendiamo automaticamente e inevitabilmente dei modelli, alcuni sono consapevoli e funzionali, altri sono inconsapevoli e disfunzionali.

Quest’ultimi ci portano a reiterare modelli nei quali siamo identificati, convinti che siano parte strutturata del nostro carattere. Sono modelli che ci fanno stare male, ci mettono in difficoltà e ci portano a riproporre schemi di comportamento e di pensiero che ci inducono alla sofferenza.

Osservando fin da bambini i nostri genitori, apprendiamo e impariamo da loro modi di fare, abitudini e consuetudini che inevitabilmente andremo a replicare. Con l’osservazione assorbiamo modalità di funzionamento che riconosciamo come nostre, costruiamo progressivamente negli anni tracce di memoria che tenderemo a seguire.

Gran parte di questa osservazione avviene, però, in un momento della vita in cui non abbiamo strutture cognitive adeguate a comprendere cosa realmente stia accadendo, a discriminare cosa sia giusto o sbagliato, utile o inutile.

Con l’età adulta, invece, il processo evolutivo che tutti noi siamo chiamati ad attraversare per diventare persone consapevoli, autonome e in grado di determinare il proprio destino, è quello di rileggere la storia familiare, comprendere cosa sia accaduto e riuscire così ad emanciparsi non tanto fisicamente dai nostri genitori, dalla nostra famiglia d’origine, quanto mentalmente.

Emanciparsi dalla propria famiglia d’origine non significa abbandonare i propri cari o non prendersi cura di loro nel momento del bisogno, neanche allontanarsi definitivamente, bensì consiste in un processo evolutivo di ognuno di noi per trovare sé stessi.

Nel processo evolutivo dobbiamo riconoscere ciò che abbiamo appreso nella e dalla nostra famiglia d’origine e decidere cosa vogliamo portare avanti nella nostra vita e cosa invece vogliamo trasformare.

Riuscire a comprendere quali sono i comportamenti che per antitesi si sono strutturati in noi o per analogia e modellamento come più frequentemente accade.

Un passaggio fondamentale nella vita di ognuno è riuscire ad individuarsi, rispetto al sistema familiare di appartenenza e all’ambiente che ci circonda. Individuarci rispetto al nostro sistema familiare d’origine significa riuscire grazie a un percorso di consapevolezza e trasformazione a riconoscere tutti i modelli, i modi di pensare e fare che abbiamo acquisito all’interno del nostro sistema familiare fin da bambini.

È fondamentale che ognuno di noi si fermi ad osservare i propri modi di fare e di pensare, i modelli di relazioni, e capire quanto essi possano essere riconducibili a sistemi appresi e interiorizzati.

Maggiore sarà la nostra consapevolezza, maggiori saranno le possibilità di lavorare su modelli e condizionamenti radicati, superandoli.

Emanciparsi non vuol dire dimenticarsi delle nostre origini, ma esplorarle, conoscerle, comprenderle e decidere cosa di esse ci è utile mantenere e portarci nella vita e cosa invece non lo è.

È come se dovessimo fare un trasloco e decidere cosa sia davvero utile mantenere e portarci dietro. Superare tutti i condizionamenti che non riteniamo più utili e funzionali per la nostra vita ci permette di focalizzarci su noi stessi e trasformare la nostra esistenza.

Differenziarsi dalla propria famiglia di origine significa riconoscere la propria unicità. La differenziazione del Sé è secondo Bowen, pioniere della Teoria dei Sistemi Familiari, la variabile della personalità più importante per il raggiungimento della salute psicologica e della maturità emozionale.

Molto spesso quando le relazioni familiari sono disfunzionali a causa di famiglie troppo invischiate o troppo disimpegnate, la crescita emotiva si blocca creando anche forme di dipendenza affettiva.

Attraverso il processo di maturazione, l’individuo sviluppa un senso del Sé differenziato da quello della famiglia di origine. Questo permette di integrare pensiero ed emozioni, e una maggiore capacità di relazionarsi agli altri.

Questo processo di trasformazione e crescita è un processo di individuazione fondamentale dell’essere umano, permette di vivere con maggiore tranquillità le relazioni.

È un obiettivo evolutivo importantissimo su cui ognuno deve imparare ad interrogarsi per vivere una vita più serena, piena di soddisfazioni e appagante.

Il grado di differenziazione dalla famiglia di origine, inoltre, incide notevolmente sulle relazioni, in particolare sulla coppia che ognuno di noi andrà eventualmente a creare. Non è possibile unirsi in modo soddisfacente con il partner se prima non ci si è separati dal contesto familiare d’origine.

Sintesi a cura di:

Dott.ssa Elisabetta Lazazzera

Tirocinante di Psicologia presso Studio BURDI

Superare il rimuginare

Metodo di approccio di psicoterapia dello Studio BURDI

per

SUPERARE IL RIMUGINARE

Cos’è il rimuginio

Il rimuginio è un processo mentale non funzionale e maladattivo. Possiamo paragonarlo a una spirale di pensieri ricorrenti, intrusivi, negativi e ansiosi che bloccano la nostra attenzione, ci intrappolano nella nostra mente, ci tengono ancorati al problema e ci allontanano sempre più dalla soluzione e dalla presa di decisioni.

Rimuginare significa preoccuparsi in modo ripetitivo di cose negative che potrebbero accadere in futuro, consiste nel prefigurare pericoli futuri. Quando invece si tende a riflettere continuamente e con insistenza sugli aspetti negativi della propria esistenza e quando i pensieri ricorrenti e intrusivi sono volti a un qualcosa accaduto nel passato, parliamo di ruminazione.

Il rimuginio è dunque un’attività anticipatoria, è il preoccuparsi di qualcosa molto prima. Consiste nel focalizzare l’attenzione su potenziali problemi futuri ben prima che si possano realizzare e ben oltre il potenziale rischio. È un atteggiamento perseverante, estremo e ansioso di preoccuparsi di cosa potrebbe accadere.

Lo scopo del rimuginio è quello di anticipare la minaccia e allo stesso tempo anticipare il modo di fronteggiarla o evitarla, costruendo mentalmente scenari per far fronte a situazioni potenzialmente pericolose e minacciose.

Durante il rimuginio agganciamo il pensiero negativo dandogli un valore di verità, questo porta una catena di pensieri sempre più negativi e ripetitivi. Anche il tentativo di trovare una soluzione, una spiegazione, diventa esso stesso motore di un nuovo giro di pensieri. La ricerca disperata di risolvere dubbi che appesantiscono la mente darà così luogo ad altri processi rimuginativi.

La persona che rimugina cerca di rispondere a un pensiero negativo iniziando a ragionarci sopra, elabora scenari negativi, li focalizza con immagini visive, elabora potenziali risposte. Il rimuginio è dunque un modo di ragionare faticoso: si cerca di risolvere la situazione quando concretamente non si può.

Rimuginando è come se bloccassimo la nostra mente in questo circuito di pensieri negativi e di ansia che rimane duratura e si aggrava nel tempo. Il rimuginio è un meccanismo sottostante ai disturbi psicologici come l’ansia e la depressione in cui il pensiero ripetitivo negativo viene percepito incontrollabile e produce prospettive distorte della realtà che alimentano stati d’animo negativi.

Esso, sebbene sia una forma di pensiero ripetitivo strettamente legato all’ansia, non è soltanto di tipo ansioso. Esistono diverse forme: il rimuginio desiderante, ossia quando torniamo con i pensieri e l’immaginazione su qualcosa che desideriamo, ma non abbiamo in quel momento, e pensiamo continuamente come poterlo ottenere; la ruminazione depressiva quando attiviamo catene di perché sui nostri disagi e sulle nostre problematiche, e la ruminazione rabbiosa che ha a che fare con una percezione di ingiustizia subita, di offesa o umiliazione ricevuta.

A prescindere dalle caratteristiche del rimuginio, esso è uno stile di pensiero che rende la vulnerabilità emotiva di ognuno più fragile e per questo è uno dei principali processi che prolungano e amplificano la nostra sofferenza psicologica.

Prolunga gli stati mentali spiacevoli, favorisce stati di insonnia, tensione, stanchezza, somatizzazioni, aumenta la sensazione di essere in pericolo, che ci sia una minaccia, un problema, e impedisce che la mente faccia il suo normale lavoro di autoregolarsi e transitare negli stati emotivi senza restare invischiata.

Il rimuginio è trasversale ad altre situazioni di sofferenza psicologica. Sicuramente è nucleo fondante dei disturbi d’ansia, ma interessa anche i disturbi del comportamento alimentare, il disturbo ossessivo-compulsivo, l’ipocondria, la fobia sociale e i disturbi di personalità.

In quanto processo mentale caratterizzato dalla ripetitività, il rimuginio provoca ripercussioni sullo stato emotivo e sulla personalità dell’individuo che entra in un circolo vizioso di pensieri ripetitivi e persistenti. Questa situazione prolunga l’umore negativo riducendo la capacità di attivarsi nella quotidianità, solidifica memorie negative.

Consuma le nostre risorse mentali, riduce l’attenzione, la concentrazione, la memoria, la nostra creatività, il pensiero diventa più astratto e si allontana dalla concretezza, ci rende indecisi perché alimenta dubbi e inibisce l’azione.

Cause

Nonostante il rimuginio sia uno stile di pensiero non funzionale, il rimuginare in alcuni casi ha una funzione specifica. In primo luogo, rimuginare crea l’illusione che si stia riflettendo sul problema; alcuni, infatti, credono che il rimuginio aiuti a risolvere ed affrontare le situazioni problematiche, preoccuparsi aiuta a risolvere il problema e a trovare la soluzione giusta. Ovviamente non è così, preoccuparsi troppo non dà gli strumenti per affrontare meglio il problema.

Altri ritengono che il rimuginio protegga dal soffrire troppo, è una sorta di scudo emozionale: se mi preoccupo delle cose negative che mi potrebbero accadere, soffrirei meno se mi dovessero accadere.

Un’altra convinzione del rimuginare è l’idea che farlo aiuti ad avere una conoscenza più approfondita di sé stessi, a non commettere errori e sbagli del passato.

Così come l’idea che rimuginare sostenga l’azione, cioè motivi ad agire. Spaventarsi delle conseguenze negative aiuta a spronarsi e motivarsi. In realtà rimuginare ostacola le capacità di concentrazione e non permette di agire.

È possibile, inoltre, ricondurre il rimuginio alla tendenza al perfezionismo, il timore dell’errore e la paura di dover affrontare una sensazione di fallimento.

Sintomi

Il rimuginio è già di per sé un sintomo che interferisce con il benessere psico-fisico della persona.

Chi rimugina ripetutamente può riscontrare diversi effetti negativi sulla salute e presentare sintomi di notevole importanza, alcuni di questi invaldidanti:

- Ragionamento perseverante e ripetitivo

- Pensieri sempre uguali

- Ragionamenti e dialogo interno

- Contenuti mentali negativi

- Pensieri incontrollabili

- Pensieri verbali e astratti

- Disturbi del sonno

- Ansia

- Depressione

- Irrequietezza

- Irritabilità

- Mancanza di concentrazione

- Affaticamento

- Somatizzazioni

Cura

La convinzione che il rimuginio sia incontrollabile è il primo fattore che sostiene la tendenza a rimuginare.

Scoprire di avere controllo sul rimuginio è un punto nevralgico dell’intervento per la diminuzione dello stesso e dell’ansia. Imparare a controllare il proprio rimuginio non significa non avere mai più pensieri negativi, cercare di sopprimerli ha un effetto boomerang, tornano nella nostra mente.

Dobbiamo imparare a lasciare scorrere i pensieri negativi, a non agganciarli, a non fermarli. Bisogna osservarli e trattarli per quello che sono, dei pensieri e non qualcosa di reale in quel momento.

Il rimuginio non è sempre presente nella nostra mente, questo significa che la mente è in grado di controllarlo. Rendersi conto di questo è il primo passo per mettere in discussione che il rimuginio sia incontrollabile.

Quando nella nostra mente affiorano pensieri negativi possiamo scegliere due strade: rimuginarci sopra, fissarci sul pensiero e creare una catena negativa di pensieri che porterà ansia e tristezza, oppure valutare il pensiero per quello che è, non come una realtà, ma come pensiero. Se non ha rilevanza pratica, spostare la mente nel qui e ora, così lo stato d’animo emotivo spiacevole transita, scorre e passa.

Quando il rimuginio diventa l’unico stile di pensiero per affrontare i problemi, le difficoltà, è opportuno modificarlo.

Come tutti i processi di pensiero, non si tratta di qualcosa di innato, bensì di appreso nel tempo dall’individuo, pertanto modificabile come qualsiasi altro comportamento.

Sicuramente la psicoterapia offre un grande aiuto perché lavora sulla ristrutturazione cognitiva. Aiuta a portare controllo sul pensiero, consapevolezza nell’identificare i processi negativi. Con una terapia cognitivo-comportamentale è possibile correggere gli atteggiamenti e modificare gradualmente il flusso di pensieri.

Il terapeuta attraverso tecniche psicoterapiche precise aiuta il paziente ad accogliere i pensieri intrusivi e lasciarli andare senza combatterli forzatamente. Promuove l’apprendimento di tecniche di problem solving per sostituire pensieri negativi e improduttivi con pensieri positivi e risolutivi.

Sintesi a cura di:

Dott.ssa Elisabetta Lazazzera

Tirocinante di Psicologia presso Studio BURDI

Il primo colloquio

Nonostante la necessità e il bisogno di chiedere aiuto, spesso prendere contatto con uno psicologo/psicoterapeuta risulta difficile, è motivo di grande imbarazzo e preoccupazione.

Sicuramente il primo colloquio è il momento che spaventa di più, non sapere cosa ci aspetta induce interrogativi, dubbi, disorienta e alcune volte porta persino al ripensamento. Altre volte, invece, suscita curiosità e genera aspettative.

Il primo colloquio è il momento in cui si entra in contatto con lo specialista, è un momento fondamentale di incontro e conoscenza reciproca.

É il momento in cui si intersecano aspetti cognitivi ed emotivi. Questa condivisione pone le basi per un rapporto terapeutico, un’alleanza terapeutica.

Il colloquio clinico è lo strumento finalizzato a raccogliere informazioni utili alla valutazione del problema o del disagio psicologico per il quale il paziente giunge alla consulenza, implica la formulazione di una diagnosi e di un progetto di intervento.

1° STEP–PRIMO COLLOQUIO

La conoscenza si basa sulla raccolta del terapeuta del maggior numero di informazioni.

Il colloquio clinico, oltre a consentire la raccolta di informazioni derivate dai contenuti verbali, dai racconti, permette una conoscenza diretta del modo di relazionarsi del paziente.

Sostanzialmente il colloquio clinico è un “colloquio aperto”, non ci sono domande già predisposte, già formulate e che seguono un ordine preciso. Si lascia al paziente libertà di raccontare e raccontarsi, di organizzare liberamente il modo di esprimersi.

Tuttavia, parlare con uno sconosciuto di aspetti privati e intimi della propria vita può provocare imbarazzo, vergogna, uno stato di agitazione.

Il terapeuta, pertanto, avendo cura di mettere a proprio agio il paziente, inizia il colloquio con qualche domanda utile a rompere il ghiaccio, poi gli lascia spazio, ascolta quali sono i motivi che l’hanno indotto a chiedere aiuto, i sintomi, i disagi e la compromissione di questa situazione nella sua vita.

Durante il colloquio il terapeuta facilita l’espressione e il racconto, nel rispetto dei tempi e dei modi, dei silenzi e delle difese di chi ha di fronte. Accoglie il paziente e facilita l’interiorizzazione della fiducia da parte sua.

La qualità della relazione che si instaura consente al paziente un’espressione più libera e autentica di sé stesso.

La fase di ascolto è determinante, permette al terapeuta di percepire i segnali inviati dal paziente e unirli a quelli derivati dalla propria esperienza professionale, di valutare le reali motivazioni del paziente e la capacità di insight, ovvero la consapevolezza che il paziente ha del proprio problema.

Altrettanto importante per il terapeuta è l’osservazione del non verbale, il grado di adattamento alla realtà, l’atteggiamento del paziente.

2° STEP – TEST PSICOLOGICI

Le informazioni ricavate dai racconti del paziente possono essere formali, riguardare i suoi modelli comportamentali e di comunicazione, le sue convinzioni, i suoi pregiudizi o i suoi valori, i suoi vissuti.

Queste informazioni a volte sono esaurienti, altre volte parziali o poche chiare, distorte. In tal caso il terapeuta adotta tecniche per ottenere informazioni più chiare, guida il paziente attraverso domande specifiche, riporta il colloquio su aspetti poco chiari, somministra test psicologici.

Ci sono test psicologici di vario tipo, utili ad analizzare la personalità, lo sviluppo intellettivo ed emotivo, le abitudini o gli interessi. Generalmente viene somministrato un test di personalità che mette in luce il profilo, le caratteristiche più costanti nella vita dell’individuo, il modo di rapportarsi con gli altri e il mondo esterno.

Il terapeuta affianca il test a delle scale cliniche e ottiene dei risultati che descrivono sia la personalità del paziente, sia le caratteristiche di uno stato di malessere psicologico, ovvero la sua condizione sintomatica attuale.

Partendo dai dati emersi che mostra e descrive, il terapeuta conduce il paziente a riflettere e individuare le casualità che hanno determinato la condizione attuale, a valutarle e a stilare dei punti per un percorso terapeutico.

L’utilizzo di test psicologici è importante, oltre ad integrare le informazioni raccolte durante i colloqui, consente di ottenere nell’immediato una conferma o meno delle osservazioni cliniche.

3° STEP – DIAGNOSI

Il terapeuta unisce tutti i dati raccolti dal paziente, dai test somministrati, dalle esplorazioni nelle diverse aree (cognitiva, emotiva, comportamentale, interpersonale, ambientale) e concettualizza il caso, fa una diagnosi.

La diagnosi è il far luce sulle difficoltà del paziente, cognitive ed emotive, sui suoi vissuti. Essa non si limita alla classificazione dei sintomi o all’inquadramento di un disturbo, bensì tiene conto della complessità e unicità dell’individuo.

Consente di conoscere le risorse interne del paziente, gli interessi, le abilità, tutte quelli parti sane con cui allearsi per motivare al trattamento e per una buona riuscita dello stesso.

La diagnosi è utile perché permette al terapeuta di muoversi all’interno di un quadro di riferimento con criteri precisi e di pianificare un trattamento terapeutico corrispondente, al paziente di promuovere l’insight, la consapevolezza del problema.

4° STEP–INTERVENTO TERAPEUTICO

Ottenuto un quadro più completo, il terapeuta propone al paziente le aree di intervento, le strategie terapeutiche e il percorso terapeutico, predispone e concorda degli obiettivi raggiungibili e l’approccio psicoterapico da adottare per raggiungerli.

A seconda del caso, può consigliare una Psicoterapia individuale o di gruppo, una Psicoterapia di coppia o disgiunta, una Psicoterapia familiare, seguire un orientamento psicodinamico, cognitivo-comportamentale, sistemico-relazionale…

La Psicoterapia inizia quando vi è condivisione del piano di intervento individuato.

Sintesi a cura di:

Dott.ssa Elisabetta Lazazzera

Tirocinante di Psicologia presso Studio BURDI

Superare l’autolesionismo

Metodo di approccio di psicoterapia dello Studio BURDI

per

SUPERARE L’AUTOLESIONISMO

Cos’è l’autolesionismo

Con il termine autolesionismo si indicano tutti i comportamenti e gli atti intenzionalmente autolesivi verso il proprio corpo.

L’intento di chi soffre di autolesionismo è provocarsi dolore e danno fisico. Gli atti e i comportamenti autolesivi patologici sono classificabili in tre principali categorie:

autolesionismo moderato o superficiale

- tagli della cute con oggetti affilati come coltelli e taglierini

- perforazioni con punteruoli o altri strumenti appuntiti

- bruciature con oggetti roventi o marchiandosi con sigarette

- mordersi

- sollevare lembi di pelle

- grattare e raschiare la pelle

- conficcare le unghie

- strapparsi peli e capelli

autolesionismo maggiore

- ingestione di sostanze chimiche e tossiche

- ingestione di grandi quantità di farmaci e di alcol

autolesionismo latente

- mancata ingestione di cibo

- pratica smisurata di attività fisica

Tra le diverse forme di autolesionismo rientra anche l’autolesionismo stereotipico, ovvero tutti quei comportamenti ripetuti come morsi o colpi con la testa, riconducibili a un ritardo mentale, all’autismo o alla sindrome di Tourette.

L’autolesionismo interessa qualsiasi età sebbene ci sia una maggiore incidenza nell’adolescenza e nei giovani adulti, in prevalenza soggetti psichiatrici; tuttavia, può interessare anche soggetti affetti da disturbi d’ansia e depressione.

È una forma di auto-punizione in soggetti con un forte senso di colpa e con un’elevata autocritica. A volte è praticato solo per raggiungere piacere, in questi casi è spesso associato a pratiche sessuali.

Alcuni studi hanno riscontrato che molti soggetti praticano autolesionismo per emulare amici o parenti autolesionistici, altri che l’autolesionismo è un modo per rivendicare forme di discriminazione del proprio orientamento sessuale o del proprio credo, forme di pregiudizio nei propri confronti.

Contrariamente a quanto si possa pensare, raramente questi atti autolesivi sono tentativi di suicidio o chi li mette in atto ha tendenze suicidarie, essi hanno una natura diversa. Alcune volte, però, possono essere predittivi di tentativi di suicidio soprattutto quando vi è una progressiva desensibilizzazione al dolore fisico.

L’autolesionismo può essere a volte letale a causa di intossicazioni da farmaci o sostanze nocive, di un grave danneggiamento dei tessuti, a causa di emorragie provocate da tagli profondi o colpi alla testa.

Lo scopo dell’autolesionismo è indurre una sensazione positiva e ottenere sollievo da uno stato cognitivo negativo. Quando i pensieri negativi predominano, gli autolesionisti vivono un momento di crisi che non riescono a controllare e ciò li porta a provocarsi dolore. Il dolore induce da un lato uno stato di soddisfazione e godimento, dall’altro una perdita di controllo.

Per l’autolesionista procurarsi un dolore fisico e quasi sempre anche un danno fisico, è un modo per sentirsi meglio, per alleviare lo stato di angoscia che lo affligge, per provare un distacco emotivo.

Chi mette in atto comportamenti autolesivi lo fa per focalizzare l’attenzione sul dolore fisico spostandola da quello emotivo, da quello dell’anima. Il dolore fisico percepito risulta meglio controllato e tollerato rispetto a quello emotivo, rispetto al profondo vuoto interiore sentito. Il dolore fisico genera sollievo perché allontana le sensazioni negative, il senso di angoscia incontrollabile e insopportabile.

Gli atti autolesivi vengono quasi sempre utilizzati per attirare l’attenzione, sono una richiesta di aiuto manifestando un disagio. Chi li compie ha spesso difficoltà a riconoscere e gestire le proprie emozioni.

L’autolesionismo urla la sofferenza che non si riesce a comunicare a parole.

Cause

Alla base dell’autolesionismo c’è sicuramente uno stress emotivo imponente.

Chi mette in atto comportamenti autolesivi può aver vissuto traumi emotivi come la morte di una persona carao un aborto spontaneo e traumi fisici come violenza e abusi sessuali.

Anche situazioni difficili in ambito lavorativo, si pensi a un datore di lavoro opprimente, assillante, soffocante, che genera sottomissione, difficoltà e insuccessi scolastici, fenomeni di bullismo, problemi sociali, difficili relazioni, conflitti con i genitori o con il partner…possono indurre all’autolesionismo.

L’autolesionismo è spesso espressione di problemi di natura psicologica:

- Stati depressivi

- Ansia

- Accentuato senso di colpa

- Mancanza di autostima

- Disturbo borderline della personalità

- Disturbi dell’umore

- Perdita di controllo, impulsività

- Disregolazione emotiva

- Discontrollo degli impulsi

- Disturbi di personalità antisociale

- Sentimenti negativi verso il proprio corpo

- Disturbi alimentari

- Disturbi della condotta

- Tossicodipendenza

Sintomi

Le manifestazioni dell’autolesionismo sono:

- Pensieri autolesivi frequenti

- Difficoltà interpersonali

- Pensieri negativi prima del gesto autolesivo

- Preoccupazione incontrollabile per il gesto

- Presenza di tagli o bruciature sul corpo

- Tendenza a coprire le parti lesionate

- Continua autocritica

- Bassa autostima

- Disgusto verso sé stessi

- Tendenza a isolarsi

- Abuso di alcol o di sostanze

- Abuso di farmaci

- Tendenza a strapparsi i capelli

- Mangiarsi compulsivamente le unghie

Cura

In alcuni casi l’autolesionismo potrebbe richiedere un’ospedalizzazione immediata, si pensi all’overdose da farmaci, l’intossicazione da sostanze, emorragie a seguito di tagli profondi, gravi bruciature.

Sicuramente il punto di partenza per un’accurata pianificazione della terapia è la consapevolezza da parte degli autolesionisti di avere un disturbo e di necessitare di specifico supporto medico.

Generalmente il trattamento dell’autolesionismo prevede una collaborazione multidisciplinare tra psichiatra e psicoterapeuta.

Nello specifico la psicoterapia pone l’attenzione sugli aspetti irrazionali, aiuta il paziente a individuare e riconoscere quei pensieri intrusivi, negativi e distorti, che lo spingono a procurarsi un danno e del dolore. Lo aiuta inoltre a riflettere e lavorare sui sentimenti e sulle circostanze che precedono gli atti autolesivi.

Il terapeuta lavora sulla motivazione al trattamento, aiuta il paziente a sviluppare strategie utili a gestire le emozioni negative e gli stati di malessere che sono alla base dei comportamenti autolesionistici. Il lavoro è orientato a sviluppare emozioni positive che permetteranno di migliorare le relazioni e di arginare l’influenza delle emozioni negative.

A volte il terapeuta può coinvolgere nel percorso terapeutico anche la famiglia del paziente, affinché possa essere di supporto durante il percorso terapeutico. Ovviamente questo coinvolgimento risulterà inappropriato se dovesse emergere che l’autolesionismo ha origine da difficoltà e disfunzioni familiari.

La terapia di gruppo, in particolare, risulta essere molto indicata: rapportarsi e confrontarsi con soggetti che hanno vissuto o vivono situazioni simili rende più facile l’esternazione e la condivisione dei propri problemi.

Affinché ci sia riuscita della cura è indispensabile che ci sia continuità della terapia soprattutto per evitare le recidive che in questo disturbo sono molto frequenti.

Sintesi a cura di:

Dott.ssa Elisabetta Lazazzera

Tirocinante di Psicologia presso Studio BURDI